山寺の滑り台といっても、その存在を聞いたことはあっても実際に利用したことのある人は

ほとんどいなくなっている。昭和40年代前半までに廃止されたこと、現役時代に目にした人も

そのあまりに急峻なことに二の足を踏み、滑り降りるに至らなかったことがあるためである。

長い年月が経ち、滑り台の正確な位置を覚えている人もほとんどいなくなった。

しかし、時々滑り台は話題に上るため、参道脇の流水溝を滑り台跡であると誤認する人もいる。

実際尻がはまるサイズではないことから誤りは明白であるのだが、誰もそれ以上は考えない。

元管理小屋

滑り台乗り場には五大堂の少し上から左に入る道を行く。するとかつては管理小屋があり、そこで

摩擦対応の敷物を貸して滑り台の料金徴収をしていたのだが、今は小屋はすっかり残骸と化している。

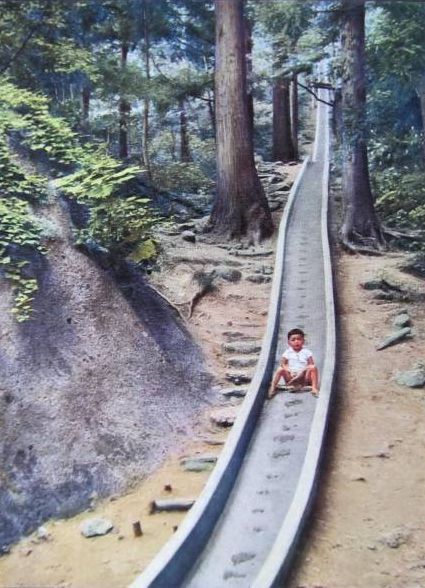

そこから約300mにわたる長大な人造石の滑り台を滑降することになるのだが

距離が長いだけでなく、角度が急でカーブもきついため、乗り場まで行っても躊躇する

人も多かったようだ。有名なところでは画家の山下清氏が滑るつもりで乗り場に来たものの

恐れをなして結局参道に戻ったという話がある。【山下清 日本ぶらりぶらり】

滑り台は乗り場からすぐに急角度で滑降するようになっている。敷物がなければ

最初の一滑りでズボンは裂け、尻を火傷するほどの勢いが付くだろう。

カーブはかなりの速度が予想されたため、予めバンクを付けてある。しかしそれでもコースを

逸脱し転落する例があったらしい。カーブの向こう側の林まで転がり落ちたのだろうか。

誰も滑らなくなった今となっては、枯れ葉の堆積する溝に過ぎない。

しかし、半世紀前には著名人を含めた多くの観光客が、このハードコースを

滑降していたのである。

当時の写真を見ると、一人ひとりの間隔はさほどでもなく、誰かがブレーキ(踏ん張って減速?)

をかけても、後続がぶつかったのではないかと思われる。また、必ずしも全員が敷物を敷いていたわけではなく、

たぶんよそ行きと思われる服装の子どもや制服の学生がそのまま滑っている様子も見られる。

廃止約半世紀を経て劣化が進む

今の親は、このような急な滑り台を幼い子どもひとりで滑降することを認めるだろうか。

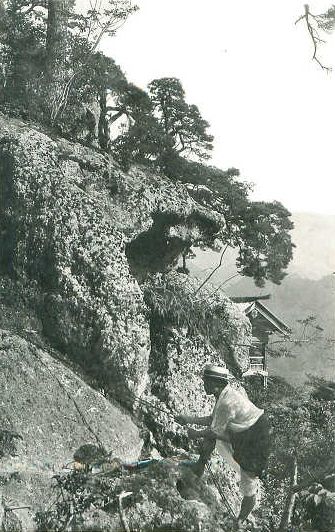

当時は、転落すれば即死の鉄鎖道を子供会のコースに入れるなど、子どもであっても

命がけの危険コースを辿る例は珍しくなかった。修験道としての山寺本来の見学の仕方であるが

当時の子どもと親の度胸には改めて驚嘆する。戦争で生死の境をくぐってきた世代にとっては

取り立てて騒ぐほどのことでもなかったのであろう。

鉄鎖道 落ちれば即死する

横から見た角度

制服も台無しになるのではないか

終点は石段からは50m程離れたところにある。

現役当時には地元の青年が多く集まっていて、スピードオーバーで負傷する人を

助ける傍ら、スカートで滑り降りてきてひっくり返る女性を見物していたとの話もあった。

良くも悪くもおおらかな時代の話である。

終点の様子

山寺滑り台 昭和20年代〜昭和40年代初頭